Contents

パートナーの墜落を止める重要なビレイディバイス

ボルダリング以外でのロープを使ったクライミングで必要になる重要なギアであるビレイディバイス。

クライマーのパートナーになるビレイヤーは、このギアを使ってクライマー墜落時に確保します。

ビレイディバイスの基礎を築いたBD社製のATC

ビレイディバイスは、ブラックダイヤモンド社が1992年に発表したATC(エアートラフィックコントローラー)が現在のビレイディバイスのパイオニアであり、ビレイディバイスの多くはATCと略されています。

ATC発表以前は、エイト環を使ってビレイをしているケースが多かったのですが、現在ではATCが主流です。

ATCの特徴

ATCはロープの出し入れがスムーズで、急なロープの出し入れによるロックが解除しやすいのが特徴です。

ビレイ中にロープのねじれ(キンク)がほとんど起きないので安全です。

確保以外に懸垂下降もできるのでこれひとつで、小規模なゲレンデなら十分対応することができます。

種類が多く、初心者は選びにくいATC

ATCの発表後、ATCを基本構造としたバリエーションタイプが多く発売され、初心者が選ぶにはあまりにも多くなってしまいました。

ビレイディバイスは、それぞれ一長一短がありますのでその特徴を把握すれば選びやすくなるでしょう。

チューブ型ATCと自動制御付きのビレイディバイス

チューブ型のATCとは別に自動制御付き(自動ロック)のビレイディバイスも多くのクライマーに使われています。

クライマーが墜落したとき、万が一手を放してしまってもロープが流れない仕組みになっていて安全です。

便利な自動制動型ですが、従来のチューブ型に比べて扱いが難しく慣れが必要なので、ビレイになれるまではチューブ型をお勧めします。

チューブ型ATCの種類

チューブ型ATCの基本構造は全く同じですが、各タイプに若干違いがあり、よく考えて選ぶ必要があります。

定番中の定番。ビレイディバイスの原点、チューブ型ATC。

現在主流で使われている確保機の中では、チューブ型は古典的な部類に入るかもしれませんが、初心者には一番使いやすいタイプです。

ATC自体、どちらの向きでも全く同じ使い方になるため、ロープのセット自体はシンプルで事故も起きにくいタイプです。

その他のタイプに比べ、制動力(クライマーを止める力)が若干低いのと、ATCの縁にロープが急角度で接するので、局所的に圧力がかかりロープが傷みやすいです。

チューブ型ATCは、太いロープでも使えるため、シングルピッチではあらゆる状況に対応できるマルチATCでもあります。

価格も安価なため、ひとつは持っておきたい確保機です。

制動力が強い、V字スレッド型

V字スレッド型は、チューブ型に比べ制動力高く、クライマー墜落時にロープが流れにくい特徴があります。

ロープがV字型の溝に食い込んで制動力が飛躍的にアップするので、パートナーと体重差がある場合お勧めです。

ロープとの接点も一か所に集中しないので、ロープのダメージも少なく安心です。

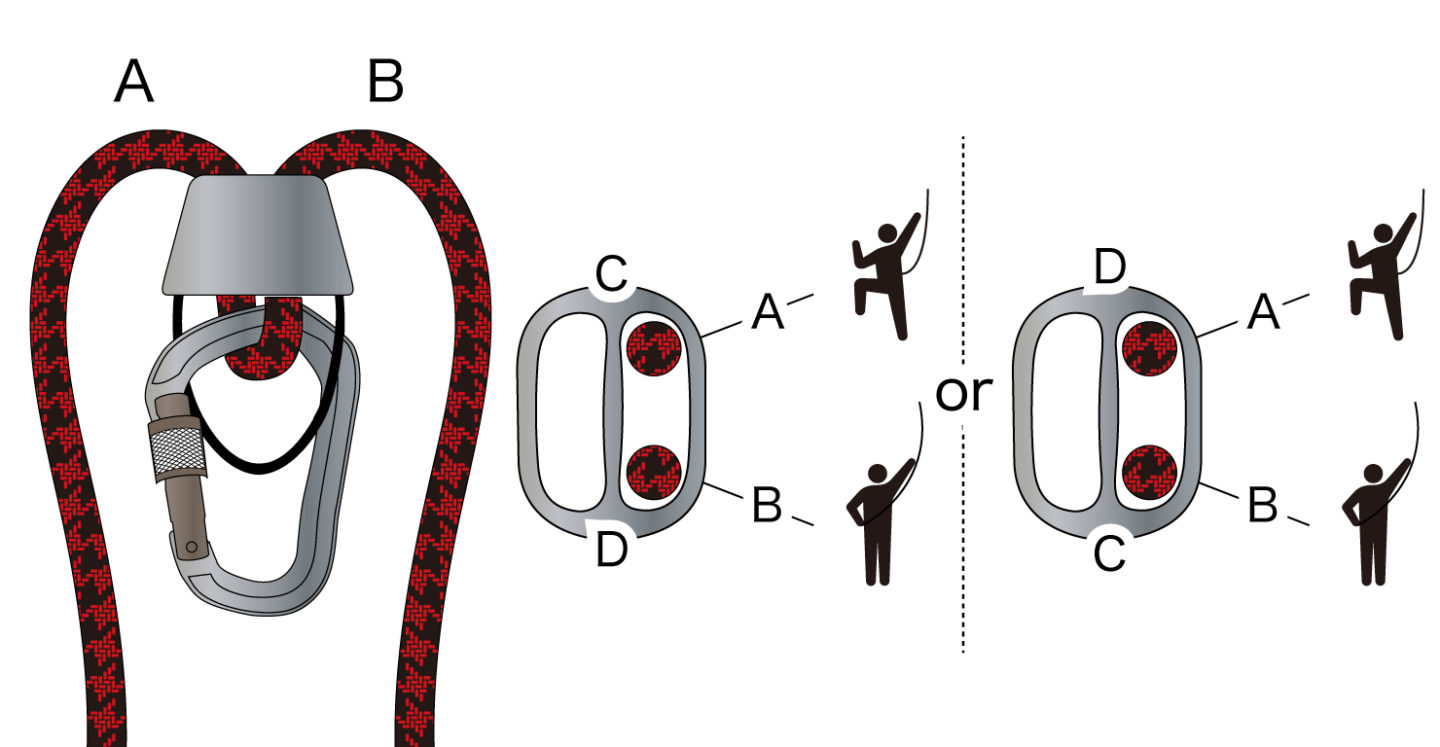

V字スレッドを使わないビレイも可能

あまりしている人を見かけませんが、ATCの向きを逆に使えば、通常のチューブ型として利用することもできます。

V字スレッドの方をビレイヤー側で使えば、HFM(ハイフリクションモード)となり、制動力が高いのですが、オーバーハングでのビレイでは、注意が必要です。(ロープを流さずクライマーを急に止めると、振り子の原理で、クライマーが壁側に振られ、壁に激突するため)

逆にセットしたからといって、パニックになる必要はありません。

V字スレッド型は、懸垂下降の時にもよく制動するのでお勧めです。

しかしチューブ型に比べ対応しているロープ径に幅がないので、太いロープしかない場合、使用できないことがあります。

MAMMUT(マムート) ビレイデバイス Crag Light Belay クラッグライトビレイ グレー 【日本正規品】 221001101

軽量なシングルホールタイプ

V字スレッド型で、ロープを入れる穴が1つだけのタイプ。

ビレイ中、ロープとビレイディバイスが一直線上に並ぶので、ビレイ中手元のブレも少なく安定したビレイが可能です。

通常のタイプに比べ、ロープが左右にぶれないためキンク(ねじれ)が少なくなりますので、初心者にお勧めです。

穴が1つで困ることと言えば、

- 懸垂下降できない

- ダブルロープ・ツインロープで登れない

ぐらいのもので、クライミングジムでのリードならまず心配ありません。

外岩のリードで懸垂下降するケースもありますが、エイト環などがあれば問題ありません。

マルチピッチやアルパインでは、機能不足で利用するべきではありません。

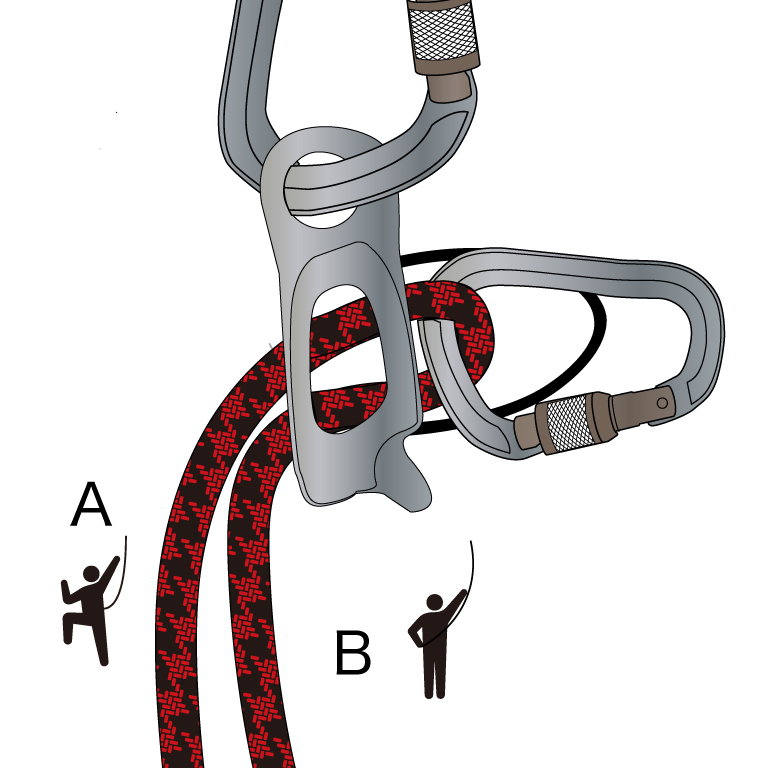

マルチピッチで必要なセカンドビレイタイプ

どんな環境でもマルチに使えるタイプです。

セカンドビレイとは、フォロー(後から登る)するクライマーを上部から支点(ハンガーなど)を使って確保することをいいます。

簡単に言うと、ビレイヤーが上にいて、クライマーが下にいるケースで利用できるATCです。

セカンドビレイするケースは、マルチピッチかアルパインですので、初心者の方がいきなり購入するものではありません。

ですが、このビレイディバイスは、大は小を兼ねるのでクライミングの幅が広がっても買い足しの必要がありません。

誰かに岩場に連れて行ってもらっている間は、必要ない確保機ですが、誰か引率する側になったら必要なケースが多く出てきます。

またレスキューなど勉強したい方は、このタイプが必要です。

初心者はシンプルなギアにこだわったほうがよい

ギアやロープワークに慣れていないと、岩場で混乱し、通常では絶対しないようなことをしてしまいます。

余計な考えが出ないように、ギアは出来るだけシンプルなものを選択したほうが良いです。

初心者はV字スレッド(シングル)かチューブ型がお勧め

V字スレッド(シングル)は、穴が1つなので、セット時に混乱しにくいのでお勧めです。

制動力も高く、初心者が必要な機能を満たしてくれます。

チューブ型は、ロープセットの方向を選ばないので、これもセット時は混乱しません。

以下、簡単にATCのタイプを表にまとめてみました。

| # | チューブ型 | V字スレッド(タブル) | V字スレッド(シングル) | セカンドビレイ(V字スレッド) |

|---|---|---|---|---|

| 重量 | ◎ | △ | ○ | × |

| 制動力 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 初めて買うなら | ◎ | ○ | ◎ | △ |

| 生涯1個なら | △ | △ | × | ◎ |

チューブ型になれたら使ってみたい自動制御付き

ビレイの回数をこなし、チューブ型が馴染んできたら自動制御付きデバイスもお勧めです。

自動制御とは、クライマーが墜落した時に自動でクライマーの墜落を止める補助機能です。

長時間クライマーを確保するケースやトップロープでのビレイではとても便利で1つは持っておいて損はしないでしょう。

ただし、構造が複雑で、ロープの入れる方向を間違うだけで、クライマーがグラウンドフォールしてしまうような事態になるので、このタイプを使うビレイヤーは、多くの経験値があるクライマーであるべきです。

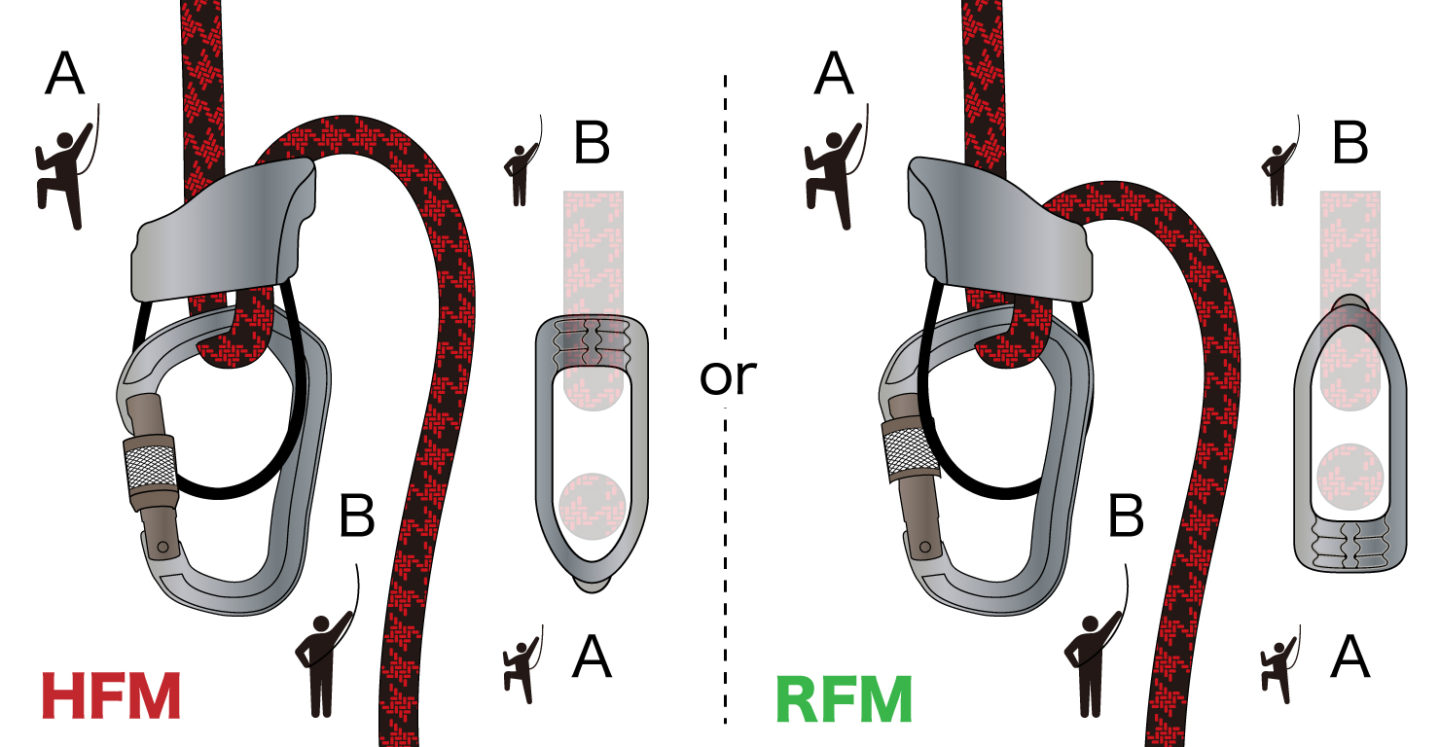

カム式のビレイディバイス

クライマーが墜落した時にカムが動き、ロープを挟み込むことで自動制動します。

通常のATCに比べ、機械的な部品が増えて重量は重くなりますが、自動制動中は非常に楽です。(ロープから決して手を放してはいけません)

トップロープでは、文句の付け所がないほど優秀なビレイディバイスですが、リードクライミングではロープを繰り出すときに、ロックがかかってしまいます。

カム式のビレイディバイスは、急なロープの繰り出しに向かず、リードで使う場合は相当の練習が必要です。

カム式のパイオニア グリグリ

カム式のビレイディバイスで有名なペツルのグリグリ。

新型のグリグリ+では、比較的細いロープ(8.9mm~10.5mm)でのセットできるよう改良されています。

カムのロック解除もレバー1つで簡単ですし、レバーを引きすぎることでクライマーが急に落下してしまった場合、ロックがかかる「パニック防止機能」など興味深い機能が追加されています。

カム式のビレイディバイスで有名なペツルのグリグリ。

新型のグリグリ+では、比較的細いロープ(8.9mm~10.5mm)でのセットできるよう改良されています。

カムのロック解除もレバー1つで簡単ですし、レバーを引きすぎることでクライマーが急に落下してしまった場合、ロックがかかる「パニック防止機能」など興味深い機能が追加されています。

カラビナロック式のビレイディバイス

カラビナロック式は、クライマーが墜落することで、カラビナとビレイディバイスの間にロープが挟まりロックします。

グリグリのようなカムタイプに比べてロープは出しやすいものの、ロックするケースもあるので、カム式同様に練習が必要です。

色々あるけど、一つの道具にまず慣れること

クライミングフィールドが拡大すれば、ギアについて考える機会も増えますが、まずビレイヤー初心者の方は、あれこれ手を出さずシンプルな形のATCを使い、ビレイそのものに慣れたほうがよいでしょう。 パートナーと体重差がある場合は、V字スレッド型のタイプがお勧めですし、セットする方向など余計なことを考えたくない人は、チューブ型と自分の状況を整理すれば自ずと答えは出てくるかと思います。

ビレイデバイスを探す

Search

カテゴリー

タグ

人気の記事

元登山用品店の好日山荘。5歳で北アルプス表銀座に連れていかれた山好きの親の元で育った。

山とクライミングが好きすぎて、家にプライベートウォールがある。

現職はWEBデザイナーでJAPAN MENSA会員。

![Black Diamond (ブラックダイヤモンド) ATC-XP ブラック [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/417fAnc3jLL._SL500_.jpg)

![ブラックダイヤモンド ATC-SPORT ビレイデバイス (Platinum 銀) [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41U8EDh9UFL._SL500_.jpg)

![Black Diamond ブラックダイヤモンド ATC ガイド アルパイン 2019モデル [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41Vp8bF90PL._SL500_.jpg)

![PETZL(ペツル) D17AA ルベルソ グリーン [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41+WpcqBiDL._SL500_.jpg)

![PETZL (ペツル) グリグリ3 D014BA ブルー 2019年モデル [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41bCNhmzdcL._SL500_.jpg)

![[マムート] ビレイデバイス スマート 2.0 ダーク ウルトラマリン 2040-02210 5966](https://m.media-amazon.com/images/I/41NVfLZerRL._SL500_.jpg)